はいた〜い!Ruinkです♩

マイナ保険証シリーズの最終回は、実際に使ってみたリアルな感想をまとめます🌿

「もう登録したけど、実際どうなの?」「使ってみたら便利?困ったことは?」と

感じている読者さんも多いはず。

実際に使ってみると「思ったより便利…!」と感じる部分があったので、

良いところも、気になったところも、ぜんぶ正直に書きました。

🌼 マイナ保険証を使ってみた率直な感想

結論、“登録さえ済ませておけばかなり快適” というのが私の感想です。

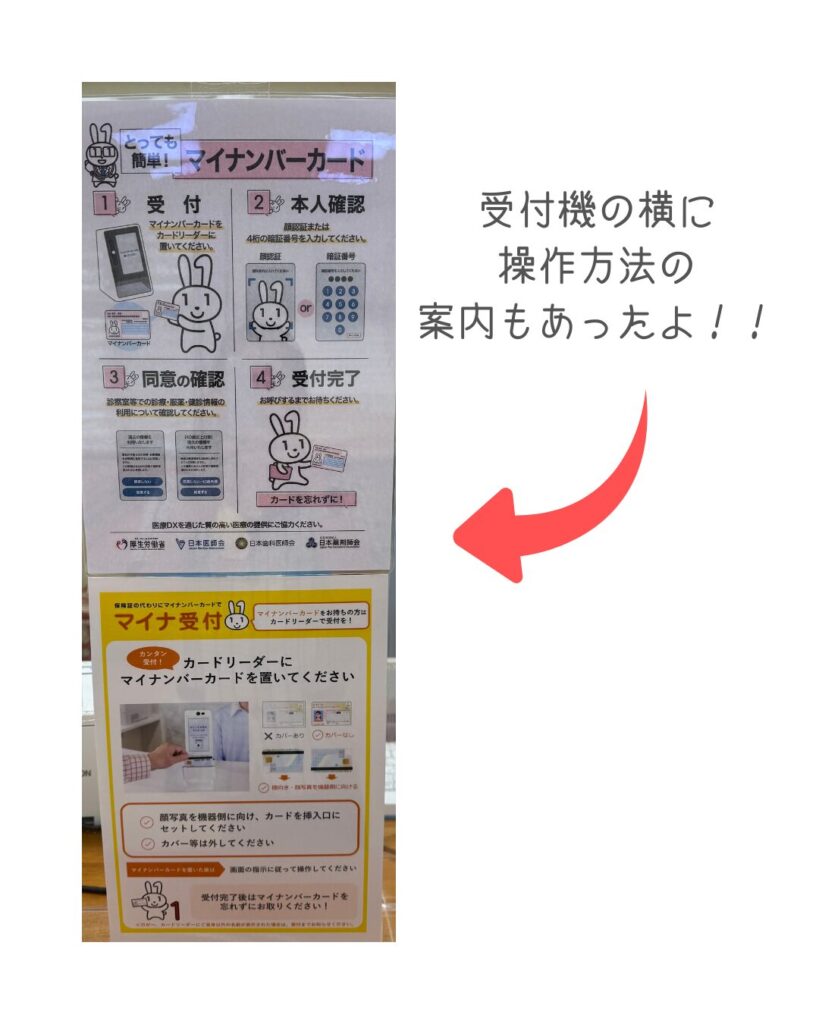

受付機にカードを置いて、顔認証をピッとするだけで保険証の確認が完了。

紙の保険証を探す必要もなく、忘れ物の心配も減ってとてもラクでした。

ただし、まだ「すべての医療機関で完璧に使える」というわけではなく、

病院側の機械が混み合っていたり、非対応だったりするケースもありました。

なのでここからは、メリットとデメリットをまとめていきます👇

✅ マイナ保険証のメリット

① 保険証を持ち歩かなくていい

バッグやお財布を整理しているとき、なにかとカードって増えがち…。

でもマイナ保険証なら 1枚にまとめられる のが本当にラク。

2025年9月からはスマホでも使えるようになったので、さらに便利さUP!

② 過去の薬歴や健診情報が自動で共有される

これが一番安心ポイント。

お医者さんが「以前処方された薬」や「健診結果」をすぐ閲覧できるので、

診察がスムーズ&重複処方(同じ薬を二重でもらう)の防止にもつながります。

③ 医療費控除の準備がラク

確定申告時、領収書をぜんぶ保管しておく必要がなくなり、

マイナポータルで医療費が自動でまとまるのが便利すぎる…!

⚠️ マイナ保険証のデメリット(感じた正直なところ)

① 病院によっては対応していない

沖縄の病院・クリニックでも対応がすすんでいるとはいえ、

まだ「マイナ保険証非対応」のところもあるのが現実。

→ 念のため従来の保険証も持っておくと安心◎

② 機械の読み取りに時間がかかることがある

受付機にカードを置く角度や位置がズレていると、

「読み取れません」と表示されることがありました。

とはいえ慣れれば数秒でスムーズにできます。

クリニックの受付機の横に操作方法の張り紙もあったため、

参考にしながら進むと簡単に出来ました♩

③ マイナカードの暗証番号ロック問題

暗証番号を3回間違えるとロックされてしまい、

市役所で解除が必要になるので、暗証番号の管理は超・重要。

④プライバシーが気になる人もいるかも

マイナポータルで自分の医療情報を確認できるのは便利ですが、

「情報がどこまで共有されているの?」と不安に思う方もいるようです。

実際は本人の同意が必要で、無断で情報が見られることはありません。

とはいえ、こうした「仕組みを理解すること」が今後ますます大切になりそうです。

🌿 スマホ保険証もスタート!

ここが大きな変化。

デジタル庁の発表で、2025年9月からは、

スマートフォンでマイナ保険証を利用できる仕組みが正式に始まりました📱

つまり、カード自体を持ち歩く必要がなくなるということ。

私自身はまだスマホ登録をしていませんが、

すでに対応している医療機関では、

「スマホをかざすだけで保険証確認」ができるようになっています。

受診時は

✅スマホで本人確認 → ✅オンライン資格確認

ができるようになるため、もっとスムーズな医療受診が期待できます。

ただし、すぐ全医療機関が対応するわけではなく、

最初はカードとスマホの併用を推奨。

🧩 実際に使って感じた「こんな人こそ登録しておくべき」

- よく病院に行く

- 小さなお子さんがいて医療機関を使う機会が多い

- サプリや薬を飲んでいて「飲み合わせ」が心配

- 毎年の確定申告が面倒

- カードを整理してスッキリ暮らしたい

特に薬の飲み合わせは見えないリスクなので、

過去の薬歴が共有されるのはほんとうにありがたい。

🌺 まとめ:マイナ保険証は「早めに登録がおすすめ」

- マイナ保険証は「カード1枚で受診できる」便利な仕組み

- 情報連携で安心感UP

- 対応していない病院もあるので、事前確認が大切

- スマホ保険証も始まっており、さらに便利に進化中✨

実際に使ってみて感じたのは、

「思ったよりカンタンで、生活の中で自然に馴染みそう」ということ。

これから導入が進めば、もっと“スムーズでやさしい医療”に近づく気がします🌿

シリーズ3回を通して、マイナ保険証への不安が少しでも軽くなれば嬉しいです☺︎

※本記事は2025年10月時点の情報をもとに作成しています。制度内容は変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省・デジタル庁公式サイトをご確認ください。

併せて読みたい暮しの記録記事📝